Other

その他

記事公開日:2025年4月30日

/

最終更新日:2025年12月11日

カパのむくみ改善法

読了予測:約5分

Contents

カパ体質がむくみやすい根本原因

カパ体質がむくみやすいのは、水分をため込みやすい性質があるためです。

カパが増えすぎると巡りが鈍くなり、余分な水分や老廃物が排出されにくくなって、むくみとしてあらわれます。

ここでは、その根本的な理由を紹介します。

むくみは水の滞りが原因

アーユルヴェーダでは、むくみは水分代謝の停滞によって生じるとされます。

カパが増えると水分保持力が過剰になり、リンパや血流の巡りが弱まり、重さ・腫れ・だるさが出やすくなります。

冷えや運動不足も水の停滞を招くため、カパ体質の人は巡り習慣を身につけることが大切です。

カパの性質はむくみをつくりやすい

カパの「重い・冷たい・湿っている・ゆっくり」という性質は、そのままむくみの要因につながります。

カパが強まると代謝と消化力(アグニ)が低下し、老廃物が蓄積しやすい状態になります。

甘いものや油もの、乳製品など、カパを増やす食事を多くとると、むくみが悪化するため、食事内容に注意しましょう。

季節・時間帯によってカパが増加しやすい

カパは環境の影響を受けやすく、春の湿気・寒暖差で増えやすい傾向にあります。

重だるさや眠気、むくみ症状が強くでることも…。

また、朝6〜10時・夜18〜22時はカパが増加する時間帯です。

この時間帯に動かないで寝て過ごしていると、むくみが悪化します。

季節と時間帯を意識した生活リズムに整えることで、カパのむくみ改善に役立ちます。

カパ体質のむくみが引き起こす症状

カパ体質の方は、もともと水の要素を多く含んでいるため、むくみによって不調があらわれやすい傾向があります。

ここでは、カパのむくみが引き起こす代表的な症状について解説していきます。

重だるさを感じる

カパが増えると、体内の巡りが停滞し、手足の末端や全身に「重さ」や「鈍さ」を感じるようになります。

「朝起きたときにだるさがある」、「身体が鉛のように感じる」といった状態は、むくみの初期症状です。

アーユルヴェーダでは、体内に水が蓄積された状態をカパが蓄積している状態と考えられています。

カパの過剰な蓄積は、湿気の多い季節や冷え込む時期に起こりやすいとされています。

日中もエネルギーが湧かず、「何となくしんどい」「ずっと横になっていたい」といった無気力な感覚に悩まされる方も少なくありません。

カパの増加による重だるさには、デトックス効果の高い「パンチャカルマ」や「ハマム浴」がおすすめです。

下記では、パンチャカルマとハマム浴についてくわしく解説しています。

メンタル面の不調

体内にカパが蓄積されると、身体だけでなく心にも重たさや停滞感が現れます。

カパは水と地のエネルギーを持っているため、カパが過剰になることで、「動き」が抑制されます。

そのため、意欲低下や無気力感が起こり、気分が沈みやすくなってしまうのです。

症状が慢性化すると、「何もする気になれない」といったうつに近い状態に陥ることも珍しくありません。

体重増加

むくみは慢性化すると、体重増加につながります。

むくみによってリンパや血流の巡りが悪くなると、老廃物の排出がうまくいかず、体脂肪の蓄積を助長します。

とくにカパ体質の人は、代謝がゆるやかで、脂肪や水分をため込みやすい傾向にあるため注意が必要です。

呼吸器系の不調

カパのむくみは呼吸器系にも影響を及ぼすことがあります。

体内の水分が過剰になると、粘液が増え、鼻づまりや喉の違和感、痰、呼吸が浅くなるといった症状につながります。

朝方に呼吸器系の症状が強く出る場合、カパの滞りが原因になっている可能性が高いです。

カパのむくみを悪化させる生活習慣とは

むくみの改善には、日々の生活習慣を見直すことも欠かせません。

アーユルヴェーダでは、カパの乱れは水分の停滞や体の重さ、冷えと関連づけています。

ここでは、カパの乱れを整えるために重要な習慣を紹介します。

寝すぎや運動不足

カパの性質を持つ人は、エネルギー消費が少なく、ゆったりとした生活スタイルを好む傾向があります。

しかし、寝すぎたり、運動不足になったりすると、体内の巡りが鈍くなり、むくみが慢性化してしまいます。

とくに、カパが優位になる6〜10時の間に寝ていると、体が重く感じたり、むくみが出たりしやすいといわれています。

カパが優位な時間はカパが増加しやすいため、朝は早起きを心がけ、ヨガやウォーキング等の適度な運動でカパの増加や停滞を防ぎましょう。

夜遅い食事と冷たい飲み物

夜はアグニ(消化の火)が弱まり、代謝機能が落ちる時間帯です。

夜遅くに食事を取ったり、冷たい飲み物を飲んだりすると、未消化物(アーマ)が体内にたまり、カパを増やしてしまう原因となります。

カパのむくみを根本から整えるには、体を温め、動かし、ため込まないライフスタイルを意識することが大切です。

夕食は20時までに終わらせ、食後は軽いストレッチなどで消化を促してあげましょう。

飲み物を飲むときは、白湯やハーブティーなどの温かいものを選ぶのがおすすめです。

こうした小さな工夫が、むくみやすい体質の根本的な改善にもつながります。

春にむくみがひどくなるのはなぜ?

アーユルヴェーダでは、春はカパのエネルギーが自然と高まりやすい季節とされています。

冬のあいだに体内にたまったカパ(水と地のエネルギー)は、春の暖かさによって再び巡り始め、血液やリンパの流れを乱しやすくなると考えられています。

その影響で、水分代謝がうまくいかず、むくみや倦怠感、鼻づまり、アレルギー症状などが出やすくなるのです。

また、季節の変わり目はドーシャの切り替えが起こる時期でもあり、心身のバランスが乱れやすくなります。

加えて、春は新生活のスタートや環境の変化が多く、ストレスを感じやすいタイミングです。

こうしたストレスもカパを増やす要因となり、むくみや体の重だるさを引き起こしやすくなります。

だからこそ、春はカパを整えるケアを日常に取り入れて、心と体を軽やかに保つことが大切です。

下記の記事では、カパの増加を防ぐポイントを紹介しています。

カパ体質の人は梅雨の湿気にも要注意

梅雨の湿度は、カパを増加させるため、むくみや重さ、気分の落ち込みを感じやすくなります。

もともと水分をため込みやすいカパ体質は、特に影響を受けやすい季節です。

代謝や消化力(アグニ)が落ちる前に、白湯・スパイス・軽い運動・ドライマッサージなど、巡りを高める習慣取り入れ、季節によるむくみの悪化を防ぎましょう。

季節別|カパ体質の人が取り入れたいむくみ対策

カパ体質は、季節によってむくみやすさが変わります。

季節に合わせたケアで、カパの増加を防ぎましょう。

| 季節 | 悪化しやすい理由 | 取り入れたい対策 |

|---|---|---|

| 春 | 湿気と寒暖差でカパが増えやすい |

・朝の白湯+ショウガ ・6〜10時の軽い運動 ・甘味・乳製品・塩分を控える |

| 梅雨 | 湿度で水分停滞が悪化 |

・スパイス料理 ・温かい飲み物 ・ドライマッサージ ・乾布摩擦 ・冷房・冷飲で冷えすぎ注意 |

| 秋 | 冷えと乾燥で巡り低下 |

・温かい料理で体を温める ・軽いオイルケアで乾燥対策 |

| 冬 | 体が重くなりやすく巡りが停滞 |

・週数回のウォーキング ・消化に優しい夕食 ・朝の白湯でアグニを守る |

カパによるむくみ対策

カパのエネルギーが高まり、むくみがつらく感じるときは、毎日の習慣を少し見直す必要があります。

アーユルヴェーダでは、「巡らせる・冷えを防ぐ・ため込まない」ことがカパケアの基本です。

ここでは、今日から無理なく始められる、カパ由来のむくみ対策を紹介します。

朝の白湯

白湯は、体を内側から温め、消化の火(アグニ)をやさしく目覚めさせてくれます。

カパが増えているときは、体内の水分や老廃物が排出されにくくなっているため、白湯で巡りを促すことが大切です。

朝一番にゆっくりと時間をかけて白湯を飲むと、むくみや重だるさの軽減が期待できます。

さらに、白湯にショウガやシナモン、カルダモンなどのスパイスを加えると、カパを整える働きが高まります。

スパイスを取り入れる

カパのむくみを改善するためには、身体を内側から温め、代謝をサポートするスパイスを活用するのがおすすめです。

スパイスを、白湯やハーブティー、スープ、炒め物などに少しずつ加えるだけで、むくみづらい体質へと変化していきます。

おすすめのスパイスは、以下の通りです。

| スパイス | 効果 |

|---|---|

| ショウガ | 冷えや水分の停滞を解消する |

| シナモン | 血流促進し、甘いものへの欲求を抑える |

| クローブ | 巡りをサポートし、カパの粘性をやわらげる |

| ブラックペッパー | 消化力を高め、腸内のガスや水分の滞りを改善する |

おすすめの運動

カパによるむくみは、「停滞」が原因となるため、意識して体を動かす必要があります。

日常に運動を取り入れるなら、激しい運動を週1回するよりも、軽めの運動を毎日行うのがおすすめです。

朝に15〜30分程度のウォーキングをしたり、ヨガやストレッチで巡りを促したりするといいでしょう。

運動をするときは、朝のカパの時間帯(6〜10時)に行うと、代謝が上がりやすく、むくみ対策にも最適です。

心身のリズムを整える意味でも、毎日のルーティンに軽い運動を加えてみてください。

生活リズムを見直す

むくみが慢性化している場合、生活リズムが乱れている可能性が高いです。

アーユルヴェーダでは、「同じ時間に起き、同じ時間に食べる」ことを大切にしています。

生活リズムを整えることで体内リズムが整い、ドーシャのバランスも安定しやすくなるのです。

とくにカパ体質の方は、朝は7時までに起床し、体を軽く動かす習慣を付けることで、カパの増加を抑えられます。

また、消化の火が弱くなる20時以降は食事を控え、夕食は消化に優しい食事にしましょう。

アーユルヴェーダの知識を深めることで、カパの増加を防ぐ生活リズムがわかります。

下記の記事では、アーユルヴェーダの基礎知識を紹介しているので、参考にしてみてください。

食事でできるカパむくみ改善

食事は、ドーシャのバランスを整えるうえで最も重要な要素です。

ここでは、カパ体質の人が控えたい食材と積極的に取り入れたい食材を紹介します。

「ドーシャのバランスってどう整えるの?」と疑問に思っている人は、下記の記事も参考にしてみてください。

カパを悪化させる食材

カパ体質は、重さ・湿気・冷たさを持つ食材でむくみが悪化しやすくなります。

むくみを感じるときは、下記の食材は控えめにしましょう。

- ・冷たい飲み物

- ・生野菜・サラダ中心の食事

- ・乳製品

- ・甘いもの

- ・揚げ物・油の多い料理

- ・小麦製品

カパを整えるおすすめ食材

むくみを改善したいときは、温かい・軽い・巡りを促す食材を積極的に食べるのが効果的です。

- ・ショウガ

- ・ターメリック

- ・ブラックペッパー

- ・苦味・渋味の野菜

- ・温かいスープ・煮込み料理

- ・レンズ豆・ひよこ豆

- ・柑橘類

- ・ミント・ジンジャーなど温かいハーブティー

カパむくみに効くハーブ&アロマ

カパのむくみは、体を温めて巡りを促すハーブや、呼吸を軽くするアロマを取り入れることで、効果的にケアできます。

ここでは、カパのむくみに効果のあるハーブやアロマを紹介します。

トゥルシー・ジンジャー・ミントで巡りを整える

カパの重さや停滞感を和らげたいときは、体を温めデトックスをサポートするハーブが最適です。

特に、トゥルシー・ジンジャー・ミント・レモングラス・ブラックペッパーは、内側から巡りを促し、重だるさや水分の滞りを軽減してくれます。

ハーブティーとして飲むのはもちろん、香りを嗅ぐだけでも気分が軽くなり、リフレッシュできます。

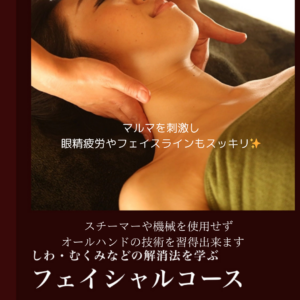

ユーカリ・レモングラスなど呼吸を軽くする

カパが増加することで呼吸が重くなり、鼻まわりの不快感が強く出ることがあります。

そんなときは、ユーカリ・レモングラス・ティートゥリー・ローズマリー・ペパーミントなどのスッとしたハーブの香りを嗅いでみてください。

ディフューザーや芳香浴、入浴に取り入れると呼吸が整い、頭の重さもスッキリします。

頭の重さを解消したいなら、フェイシャルマッサージもおすすめです。

下記でくわしく紹介しているので、参考にしてみてください。

ハーブティーの飲み方とおすすめの時間帯

ハーブティーは、朝の白湯のあとや食後、夕方のむくみが出やすい時間帯に温かいまま飲むのがおすすめです。

カパの増えるタイミングでハーブティーを飲むと、カパの増加を抑えられ、むくみ抑制に効果があります。

ただし、冷たいハーブティーはカパを増やすため、避けましょう。

マッサージ&セルフケアで巡りを促すポイント

カパ体質のむくみは、巡りの停滞が根本原因です。

マッサージやセルフケアで流れを促すだけでも、重だるさや水分の滞りを改善できます。

ここからは、巡りを促すマッサージ・セルフケアのポイントを紹介します。

ドライマッサージの効果

オイルを使わないドライマッサージは、水分の停滞を解消するのに最適です。

足を手のひらで擦るようにマッサージすると、むくみを解消できます。

乾いた布で、全身を温めるようにさするのもおすすめです。

入浴時や朝のカパの時間(6〜8時)に行うと、より効果的です。

カパ向けアビヤンガのポイント

アビヤンガは、代謝と巡りをサポートできるアーユルヴェーダケアです。

カパ体質の場合は、温める・軽くする作用のあるオイルを使うとより効果が高まります。

下半身を中心に、少量のオイルで温めながらマッサージすると、カパ特有の重だるさが解消できます。

マッサージが終わったら、お風呂でオイルを洗い流しましょう。

「アーユルヴェーダはインドのものだから日本人に合わないって聞いたけど、実際どうなんだろう」と疑問に思っている人もいるのではないでしょうか。

下記の記事では、アーユルヴェーダは本当に日本人に合わないのか?という点について解説しています。

市販オイルの選び方

むくみ改善を目的にマッサージする場合は、軽く温める力のあるオイルがおすすめです。

- ・セサミオイル

- ・マスタードオイル

- ・ドライ系ジェルオイル

- ・アーユルヴェーダオイル

カパ体質は重いオイルで逆にだるくなることがあるため、軽いテクスチャーのものを選びましょう。

カパ体質のための生活習慣

カパ体質のむくみや重だるさは、毎日の小さな習慣で大きく変わります。

ここからは、カパ体質を整える生活習慣を紹介します。

朝の過ごし方

カパが増えやすい朝(6〜10時)は、温めて巡らせることが重要です。

朝に取り入れたい習慣は、以下の通りです。

- ・7時までの起床でリズムを整える

- ・白湯をゆっくり飲んで内側から温める

- ・ストレッチ、散歩、太陽礼拝など軽い運動

- ・朝食は軽めで温かいものを選ぶ

日中の活動量を増やす

カパ体質の人は、こまめな動くことで水分の停滞を防ぎ、代謝を保ちます。

日中に取り入れたい習慣は、以下の通りです。

- ・階段を使うなど小さな運動を積み重ねる

- ・1時間に1回は立ち上がって歩く

- ・ねじりのポーズや軽いヨガで巡りUP

- ・昼食後の短い散歩で消化をサポート

夜の重い習慣を避けてむくみを防ぐ

夜は消化力(アグニ)が弱まる時間帯です。

以下の行動はカパを増やし、翌朝のむくみにつながるため注意しましょう。

- ・遅い時間の夕食

- ・冷たい飲み物、甘いデザート

- ・長時間のスマホ

- ・寝る直前の過食

呼吸法・瞑想で気分の重さを軽くする

カパはメンタルにも停滞として現れやすいため、心を軽くするケアもむくみ改善につながります。

気分の重さを解消できる下記の呼吸法や瞑想を取り入れて、メンタルケアを行いましょう。

- ・片鼻呼吸で気分と巡りをリセット

- ・胸を開く深い呼吸で軽さを作る

- ・5〜10分の軽い瞑想

下記の記事では、春向けのアーユルヴェーダ流の生活習慣について紹介しています。

カパむくみQ&A

カパ体質の人からよく寄せられる質問をまとめました。

「自分だけ?」と思いやすい疑問ほど、改善のヒントが隠れています。

カパ体質はなぜ太りやすいの?

代謝がゆるやかで、水分や脂肪をため込みやすい性質があるためです。

カパは「水と地」のエネルギーが強く、体の巡りがゆっくりになりがち。

むくみやすさと体重の増えやすさがセットで起こりやすいため、軽い運動や温め習慣で巡りを整えることが大切です

断食・1日1食はカパに効果がある?

軽い断食はOKですが、極端な断食は代謝を落として逆効果です。

夕食を軽くする・夜遅い食事を避けるなど、無理のない範囲のプチ断食がカパ向けです。

運動はどれくらいすればいい?

激しい運動より、毎日の軽い運動を15〜30分続けるのが効果的です。

朝のウォーキングやヨガが特におすすめ。

こまめに動く習慣が巡りを高め、むくみを改善してくれます。

むくみが強いときの緊急ケアは?

むくみが強いときは、白湯を飲んだり、ふくらはぎをさすってマッサージをしたりするのがおすすめです。

深呼吸をするだけでも即効性があるため、外出先でむくみ解消したいときに最適。

さらに、ショウガ、シナモン、ジンジャーティーなどの温め食材を取り入れると、短時間で巡りが高まります。

⇒ お問い合わせください。